〜越境ラーニングが創る個と組織の未来〜ビジネスカンファレンス「クリエイティブコネクト2025」レポート【後編】

事例紹介

イベントレポート前編では、3人の登壇者がそれぞれの立場から「共創プロジェクトの現場」について語ったインスピレーショントークをレポートしました。

イベントレポート前編はこちら

後編では、前半のインスピレーショントーク登壇者と、信州を拠点とした共創の実践者がクロストークスタイルで深堀りした3つのブレイクアウトセッションの内容を振り返ります。

ブレイクアウトセッション①

『楽しい』が育む共創の現場 ― 白馬村「チャレンジ白馬」の実践と進化の軌跡

【登壇者】

- 矢口 浩樹氏|白馬村 観光課 観光商工係 係長

- 市原 潤氏|BIPROGY株式会社 事業開発本部 事業推進二部 担当マネージャー(プロジェクト推進にあたって補助金の獲得支援や関係者との調整役を担当)

- 末廣 将志氏|SWAT Mobility Japan株式会社 日本法人 代表取締役(「オンデマンド交通運行システム」を白馬での観光・住民交通に提供)

- 吉備 友理恵氏|株式会社日建設計イノベーションデザインセンター(前半のインスピレーショントークにも登壇)

観光地として脚光を浴びる長野県白馬村で、「交通 × 観光 × 住民生活」の接点を再設計することで課題解決につなげようとする実践者たちが登壇。参加者が円になって集い、双方向で意見交換するセッションがスタートしました。

プロジェクトの推進力は「地元主導」にあり

白馬村の冬のシーズンは、インバウンド客であふれかえります。通常8,500人ほどの住民の数は、約1,000人の外国人就労者の滞在によって9,500人に膨らみ、冬季の白馬の需要は急激に高まります。それによって、宿泊施設と街の中心部をつなぐ二次交通(地域内移動手段)が乏しく、タクシードライバーの不足や飲食店の予約が取りづらいといった不便が、観光客だけでなく地域の人々にとっても問題となっています。

こうした現状を受けて白馬村は、長野県の共創プロジェクト推進事業「チャレンジナガノ2.0」(※)を使って、公共交通の地元企業、ITシステム企業・モビリティ系スタートアップとチームを組み、課題解決にあたっています。「県の取り組みであるチャレンジナガノ2.0がきっかけではありましたが、2年目の2023年からは”チャレンジ白馬”としてやろうということになりました」と、矢口氏は言います。受け身ではなく、白馬村役場主導で進めたことが矢口氏の話から伝わってきました。

1年目の2022年は観光客を対象とした「AIオンデマンド交通」の実証からスタート。末廣氏は、「約2か月半の運行で1万2000人が利用し、多国籍の観光客が夜間の移動手段として活用しました。その利用率の高さに驚きました」と説明します。その結果を受けて2年目には飲食店の予約プラットフォーム導入やバス停をスーパーや飲食店の近くに配置し、回遊性を高めていきました。さらに、住民向けにはサブスク乗り放題チケットを導入し、観光の足だった交通を、地域の生活の足にしていく試みも始めています。

タイトルにもある「共創の楽しさ」について、市原氏は次のように言います。 「自治体だからこう、民間だからこうと役割を固定するのではなく、両者が歩み寄れる余白で、新しいことにチャレンジしている感覚がすごく新鮮で、楽しいなと感じています」

矢口氏もまた、「(このチームに出会う前までは)一人で考え、悩み、合っているのかわからないなかで成果物として出していました。でもこのチームと出会った今では、悩みを投げかけると、それだったらこうやればできるよ!と意見が返ってくる。定例ミーティングがすごく楽しいんです」と続けます。

吉備氏は、この共創プロジェクトの「楽しさ」の背景について次のようにコメントしました。 「発注者と発注される側のような関係ではなく、一緒に考える、一緒につくる、一緒に悩みを共有していく。できないこともあることを受け入れて、それでも議論を繰り返すことができているんですね。ただ仲良しで楽しいだけではなく、一緒に考えてしっかり前に進んでいる感覚が楽しい共創につながっているのだなと感じました」

行政と民間、それぞれの「楽しさ」が混じり合ったこのチームは、柔軟で風通しのよい共創空間を生み出していました。

※「チャレンジナガノ2.0」は、長野県内市町村の持つ地域課題と技術を持った県内外企業をマッチング、オープンイノベーションによる地域課題解決の取組を支援し、将来的に地域に根差した企業の立地を目指す事業です。

ブレイクアウトセッション②

行政と企業が「当たり前」を『リ・デザイン』し、社会を変革する未来

【登壇者】

- 横江 宏文氏|日本電算企画株式会社 代表取締役社長(ITサービス事業を行う会社の経営者として、働き方改革や地方連携プロジェクトを推進し、社員のワーケーションやオフィス改革を通して組織文化の変革を実践)

- 箕浦 龍一氏|一般社団法人 官民共創未来コンソーシアム上席理事(前半のインスピレーショントークにも登壇)

企業や行政の事例を通じて、公共サービスの設計や地域の暮らし、働き方を固定概念から解きほぐす試みが語られました。セッションは、箕浦氏が横江氏に「東京本社の会社を経営しながら、信州に住居を置き、共創を実践している背景について」問いかけるところからスタートしました。

共創の土台は「地域の人との出会いと関係構築」

スライドに映された水辺の紅葉の写真を見ながら、横江氏は話し始めました。標高約700-1,200メートルの高地に位置する長野県南佐久郡佐久穂町。人口約1万人のこの町は、妻の出身地であり、横江氏が深く関わるようになった地域です。

この町が大きな転機を迎えたのは2019年10月。台風19号によって一晩で500ミリ以上の雨が降り、道路は土石流のような状態になりました。そのとき横江氏が目にしたのは、地域の底力でした。

「特別な指示があったわけではありませんが、農家の方々が自前の重機を持ち寄り、自然と集まって道路を復旧していった。誰かが号令をかけるわけでもなく、『できる人が、できることをやる』。地方には、こうした底力があると強く感じました」(横江氏)

箕浦氏が「その地域に、そこまで深く関わるようになった理由は何だったのでしょうか」と問いかけると、横江氏は次のように答えます。

「もともとは妻の出身地だったという個人的なきっかけもあります。ただ、それ以上に惹かれたのは、人と人との距離の近さでした。顔が見える関係性の中で、自然と助け合いが生まれる。その感覚が、とても心地よかったんです」

地域との関係が深まるにつれ、横江氏の関わり方は具体的なプロジェクトへと発展していきます。役場庁舎の建て替えの話が出た際、町長に「建物だけ新しくしても意味がないですよね」と提案。働き方やサービスのあり方も変える必要があると考え、役場職員と一緒に東京へ行き総務省、千代田区役所や企業でのオフィス改革の事例見学を実施しました。その結果、新庁舎では住民サービス窓口機能を1階に集約し、カウンター越しに立って用件を伝える従来のスタイルから、座って話ができる窓口へと転換。行政の仕事に「サービス」という視点を取り入れる試みが実現しました。

「当たり前のリ・デザイン」は、ワーケーションの実践にも及びます。コロナ禍の最中、横江氏は小海町の松原湖を舞台に、現地とオンライン合わせて約60人が参加するワーケーションの実証的な取り組みを企画。冬には凍った松原湖の上で焚き火クッキングをするという、小海町の大胆な企画にも社員を参加させました。こうした体験の積み重ねが、佐久穂町や小海町の関係人口創出イベントなど、新しい動きを生み出しています。

「企業経営者として、そこまで時間やコストをかける意味はどこにあると考えていますか」という箕浦氏の問いに、横江氏は明確に答えます。

「最初から明確なメリットを求めていたわけではありません。ただ、若手社員に、今いる環境とはまったく違う世界を体験してほしかった。東京で働いていると、どうしても視野が固定されてしまう。自然の中に身を置き、地域の人と交わることで、考え方が大きく揺さぶられます」

横江氏は、ワーケーションスタイルの研修実施については若手社員に任せていると言います。細かくプログラムを用意するのではなく、「何をしたいか」を自分たちで考えてもらう。すると、想像していなかったような動きが自然と生まれてくるのだと語ります。

ワーケーションの本質について、箕浦氏は「観光地でパソコンを開いているイメージを持つ人も多いですよね」と水を向けます。横江氏の答えは率直でした。

「正直に言うと、あれは”かっこつけているだけ”だと思っています。実際は、現地の人と会って、話して、酒を飲んで、感じる。その時間のほうが圧倒的に多いし、価値がある。パソコンを開く時間は、全体の1割もありません」

社員を地方に行かせることに対して「遊ばせているんじゃないか」「無駄遣いじゃないか」という声もあるといいます。しかし横江氏は、心身に不調をきたして一人休職者が出ることを考えれば、50万、100万円の投資は決して高くないと考えています。「会社を守るための、必要なコスト」だと。

「地方に行くと、仕事が”やらされるもの”から、”自分のためにやるもの”に切り替わる瞬間がある。そのスイッチが入るかどうかが、実は一番大きい」(横江氏)

横江氏の会社では、佐久市に住むリモートワーク希望の子育て中の女性を雇用する試みも行っています。現在数名が佐久に住みながら時短・リモートで働いており、「東京のオフィスで働く社員のお尻に火がつくほど」(横江氏)の働きぶりを見せているといいます。

セッション終盤、箕浦氏は横江氏の実践を次のように総括しました。

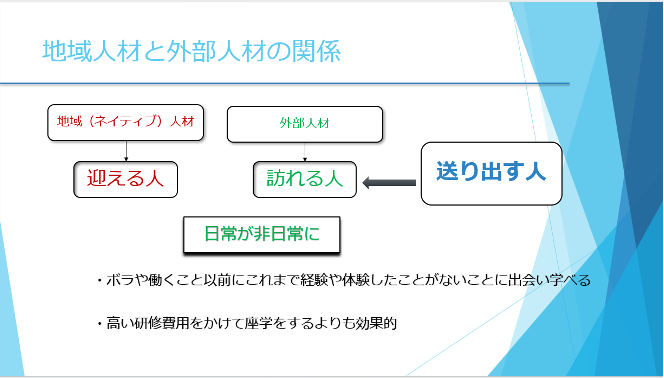

「今日のお話を聞いていて感じたのは、ワーケーションの価値は『行く人』よりも、『送り出す人』の変化にあるということです。経営者や管理職が、自分の言葉で『行ってこい』と言えるかどうか。そこが、組織がアップデートされるかどうかの分かれ目だと感じました」

箕浦氏は続けます。「組織を変えたい、若手に自律してほしいと言いながら、日常の枠組みは一切変えない。これでは人は変わらない。横江さんの実践は、『環境を先に変えることで、人が変わる』ことを示す、とても象徴的な事例だと思います」

行政も企業も、制度をつくる立場にいる人ほど現場から離れがちです。だからこそ、肩書きを外して地域に入り、人と交わる経験が、結果的に制度や組織を変える力になる。箕浦氏のこの指摘に対し、横江氏は次のように応えました。

「すべての人が同じように変わる必要はありません。ただ、何人かでも、視野が広がり、自ら動く人が増えていけば、組織は確実に変わっていく。行政も企業も、『当たり前』を少し疑い、組み替えていくことで、社会はもっと面白くなると信じています」

「地域 × 企業 × 個人」三者の心持ちの変化と関係性を再設計することによって、「当たり前」をアップデートし続けることが重要なのだと、あらためて気づいたセッションでした。

ブレイクアウトセッション③

グローバルITの実践と次世代の感性が交差するとき ― 長野からひらく「IBM地域DXセンター」とデジタル人材育成のこれから

【登壇者】

- 中村 健一氏|日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社 代表取締役社長(2025年に日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社代表取締役社長に就任。グローバルITの知見を背景に、全国で展開する「IBM地域DXセンター」構想を牽引し、長野県においても教育機関や地域と連携した人材育成・共創の取り組みを推進。)

- 田中 律羽氏|一般社団法人EKKYO.HUB 代表(前半のインスピレーショントークにも登壇)

信州を拠点とした共創の実践者たちが対話を重ね、「デジタル人材とは何か」「地方で育てる意味とは何か」を、多角的に探りました。セッションは中村氏による、地域拠点戦略の説明からスタートしました。

共創のカギは「場づくりと自発性」

登壇者の1人は、2025年に日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社の代表取締役社長に就任した中村氏。セッションはこの中村氏による、地域拠点戦略の説明からスタートしました。IBMは言わずと知れたグローバルIT企業で、現在はAI、クラウド、量子コンピューティングを中核としています。その中で、日本アイ・ビー・エム デジタルサービス株式会社が力を入れているのが、2022年から展開している「IBM地域DXセンター」です。日本全国25拠点に事業所があり、うち8拠点を、IBM地域DXセンターとして都市圏外に展開し、地域企業や行政、大学、住民らと協力しながら、デジタル人材育成、地域ビジネス共創、システム開発の拠点化を進めています。長野県においても2023年に長野市に拠点を開設しました。

IBM地域DXセンターの3つのミッションは以下です。

・地域の拠点で、国内外のシステム開発を行う場にすること。

・地域企業とデジタル技術で、新たなビジネスを共創する場とすること。

・学生・社会人向けのデジタル人材育成の場を提供すること。

「地域」「技術」「人材育成」が持続的に循環するエコシステムを目指しているIBM地域DXセンター。実際に九州DXセンターがある北九州市では、IT企業誘致などを通じ、60年ぶりに人口流入が流出を上回るという転換が起きているといいます。そのほか、九州での大学との連携、半導体教育プログラムや女性エンジニア育成など、多面的な取り組みを通じて「人を呼び込むデジタル拠点」をつくりあげてきました。長野県では清泉大学でのプログラミング講座、上田千曲高校での量子・IT教育なども進んでいるようです。

IBM地域DXセンターの人材採用は、ITスキル不問、やる気重視の採用方針のもと行われています。実際、元公務員や子育てを経た女性、地方にUターンしたシニアなど、多様なバックグラウンドの人々が、デジタル人材として育てられているのです。「長野のIBM地域DXセンターには、長野出身者だけでなく札幌から赴任してきたメンバーもいます。関係人口を増やし、地域と新しいつながりをつくりたい」と中村氏は言います。

話題は、関係人口の創出や地域の人材との関係性構築から、コミュニティ形成へと展開していきました。「コミュニティ」の持続性や構造について、田中氏は自身の経験を踏まえて次のように話します。

「私たちのEKKYO.HUBは、あえてコミュニティと呼ばず、出入りが自由な”祭り”のような場づくりをしています。毎年1度はEKKYO.SUMMITという形でフラッグシップは掲げて勝手に踊っているから、来たければどうぞ輪に入って踊ってねという感じなんです。自発的に入って、一緒に踊って、気がついたら出て行って、また誰か連れて戻ってくる。これが3年半続いていて、おもしろいですね」

続けて発言した中村氏の次の言葉が印象的でした。

「ジョブ型社会といわれるなかで、決められた役割を超えて誰かのために動く力が、これからの組織や地域には大事だと思っているんです。EKKYO.SUMMITに集まる人たちの熱量は、役割外行動を象徴するものですよね」

最後の問いは、「デジタル人材とは何か」。中村氏は次のように定義します。

「AIなどの新しい技術を使えることはもちろん、それをコントロールし、時にはリードすることが重要。AIと共創、共生していくことも重要です。そして、場所を問わず、国内外の仕事に携われる柔軟性を持った人材」

田中氏は次のように締めくくります。

「デジタルの価値はつながること、ためることができること、活かせること。デジタルを扱える人はもちろんどんどん増やすべきですが、スマホが使えないからダメではなく、もっといろいろとなめらかにつながり、新しい価値や関係性を生み出していけたらいいなと思います」

「地域のリアルなコミュニティがデジタルの場に移ったとき、それが豊かであるためには何が必要ですか?」という田中氏の問いかけに、中村氏は次のような言葉でセッションを締めくくりました。 「デジタルの場では、いくらでもコミュニティをつくることができます。つくるだけでは価値はない。どうやってサステナブルにするか、どうやって盛り上げていくのかがとても重要です。加えて、集まった人たちが元気になっていくということがすごく大事なのだと思います」

クロージングに寄せて

3時間にわたって開かれた「クリエイティブコネクト」。インスピレーショントークと3つの分科会を通じて浮かび上がったのは、共創は理念やスローガンではなく、実践であるということ。場をつくり、行政と民間、観光客と住民、都市部人材と地域人材など、さまざまな人が出会い、混ざり合い、化学反応を起こすことで進んでいくのだということでした。楽しさに魅せられ、祭りのように自発的に進む共創は、新しい社会の「当たり前」を作り出していく――。

まずは現地に行って、見て、感じて、地域の人々と仲良くなる。「場」としての価値ではなく、「その場で生まれる関係と物語」を大切にする。今回のクリエイティブコネクトは、そういった「これからの共創のかたち」を、静かに描き始めたように感じました。