〜越境ラーニングが創る個と組織の未来〜ビジネスカンファレンス「クリエイティブコネクト2024」レポート記事【前編】

事例紹介

昨年に引き続いて開催された長野県産業労働部産業立地・IT振興課主催のビジネスカンファレンス「クリエイティブコネクト」。今回は「越境ラーニングが創る個と組織の未来」をテーマに、バラエティ豊かなゲストに来ていただきました。

今回も、前回同様に「軽井沢プリンスホテルWEST」での開催。また、講演会場の隣にはオンラインミーティングやネットワーキングに利用いただける「KURUMI」があるので、カンファレンスに参加しながらも、お試しでテレワーク体験ができる一石二鳥のイベントとなっています。

プログラムは以下のとおりです。

| キーノート 「組織と個の継続的な成長 ~景色を変えて体験資産を増やす方法」 パネルディスカッション 「越境学習が組織にもたらすもの ~3つの視点で自社の打ち手を考える」 ブレイクアウトセッション 1.シゴトの未来:コラボレーションが生む新たなビジネス空間 2.越境学習で育む自律型プロフェッショナル:地方副業の新たな可能性 3.従業員幸福度が変える組織の力:ウェルビーイングとインターナルコミュニケーションの未来 |

カンファレンスは、長野県産業労働部次長 滝沢氏の開会あいさつからスタート。

「クリエイティブコネクト」は2023年に続き、今回で2回目。本年は、猛暑の影響もあり2週間ほど紅葉が遅れて、まだ美しい葉の彩りがみられるタイミングでの開催となりました。

「軽井沢はリゾートテレワークの発祥の地ということで、長野県としてテレワークには非常に力を入れています。ぜひ本イベントが、異なる地域の方々とのつながりの創出や、新たなビジネス創造のきっかけづくりになれば」と締めくくり、キーノートセクションへ。

キーノート

組織と個の継続的な成長 ~景色を変えて体験資産を増やす方法

キーノートは、ワークスタイルや組織開発を専門とする実業家である、あまねキャリア株式会社代表の沢渡氏。

| 沢渡 あまね(さわたり・あまね)氏 1975年神奈川県生まれ。「ハマ(横浜)からハマ(浜松)へ」。 作家・企業顧問/ワークスタイル&組織開発専門家。あまねキャリア 代表取締役CEO/ダム際ワーキング協会 共同代表/大手企業 人事部門・デザイン部門ほか顧問。400以上の組織の組織開発を支援。『組織変革Lab』『越境学習の聖地・浜松』『あいしずHR』主宰。プロティアン・キャリア協会 アンバサダー。DX白書2023 有識者委員。 |

同社は「景色を変えて、組織を変える」をミッションに掲げ、事業開発、人材開発、組織開発(地域開発)を主な事業として展開しています。沢渡氏は、3つの事業のなかでも特に組織開発(地域開発)が重要であると話します。

「日頃同じ場所で同じメンバーと同じ仕事をしていると、意図せずに同質性が高まって新しいものを受け入れにくくなったり、課題が見出しにくくなったりしてしまいます。垣根を越えて異なる場所や領域の者同士がつながり、共創することで、新しい文化や価値が生まれていくものだと思います」と沢渡氏。

近年は、地域創生の施策の一環として関係人口というキーワードをよく耳にします。数々の現場をみてきた沢渡氏は、「モノトナス」な組織や地域が関係人口創出を阻害する要因になってしまっていると語ります。

「モノトナスとは、単調な状態を表す言葉で、ここでは近視眼的、現状維持、前例踏襲などを包含した組織や地域のことを指します。例えば、『仕事は苦しんで当然』『目先の成果を出すことだけが正義』『悪気なく下請け会社として取引先と接する』といった景色を当たり前と思って放置していたら、その地域や組織から人が離れていくんですよね」

さらに、職場環境や設備、人材育成へ積極的な投資を行い、求職者数が2年で3.5倍まで向上した事例を紹介。「目先の成果だけではなくて変化を育てることで、その地域や組織の文化度は高くなって、意欲ある人や面白い人が集まってくる」と沢渡氏。

その後、話は本イベントのメインテーマである越境学習へ。越境学習プログラムの開発や企画などを行う沢渡氏は、「良い組織は共通して自己肯定と自己否定の両輪がバランス良く回っています。越境学習が根付くことで、組織体質の改善や共創力向上などさまざまな効用が得られますが、最大の意義は、“違和感”を生み出せること。使い方次第では、“違和感”というエネルギーは変革の源泉になります」とコメント。

「目先の成果にフォーカスが当たりがちで、越境学習など多様な体験獲得に対する投資の理解がなかなか示されないのが現状です。そこで我々は体験資産経営という考え方の推進を行っています。多様な体験は組織の資産。社員の体験やネットワークを可視化・言語化し、組織ひいては地域の課題解決に貢献したい」と締めくくりました。

パネルディスカッション

越境学習が組織にもたらすもの~3つの視点で自社の打ち手を考える

越境学習が地域や組織の成長に必要な理由や、それによってもたらされる効果の話をインプットした後は、パネルディスカッションへ。

パネルディスカッションでは、各分野で活躍されているキープレイヤーが、事例や実体験の話も交えながら越境学習について議論します。モデレーターは千葉 憲子氏、パネリストは井田 幸男氏、越川 慎司氏、椎野 磨美氏の3名。

| 千葉 憲子(ちば のりこ)氏 合同会社松観堂 共同代表/株式会社ガイアックス 社長室長 起業家やスタートアップ支援を行う株式会社ガイアックスにて社長室長、スタートアップのコンテスト運営、新規事業立ち上げに従事。2022年4月にフリーランスとなりガイアックスの社長室長を務めながらも、複数の行政イベントやコミュニティ運営、プロジェクトの事務局などを務める。2024年川崎市市制100周年記念事業「みんなの川崎祭」チーフプロデューサー。地元である長野県松本市とのゆるい二拠点生活を実践し、2020年5月より長野県塩尻市の特任CCO(Chief Communication Officer)を拝命。2023年12月、松本市で合同会社松観堂を創業。地元松本市に根差した人材・事業支援を行う。 |

| 井田 幸男(いだ・ゆきお)氏 コクヨ株式会社 CSV本部 サステナビリティ推進室 室長。 1988年入社。人事、提案営業、マーケティング、全社構造改革の業務を経て、2021年より現職、室長に就任。2000年~05年の活動では自社の事業を働き方提案へと変えるべく、事業構造の変革をマーケティング担当役員として取り組む。現在は、長期ビジョン『ワクワクしたワークとライフ』の実現に向け、サステナブル経営と新たな組織文化の推進に取り組み中。仕事に向き合うコンセプトは「WORK HAPPY」。 |

| 越川 慎司(こしかわ・しんじ)氏 株式会社クロスリバー代表取締役社長。 国内通信会社などを経て、2005年にマイクロソフトに入社、業務執行役員としてパワポやExcelなどの責任者を歴任。2017年に起業し、全メンバーが週休3日・複業をしながら800社以上の働き方改革を支援。音声メディアvoicyパーソナリティとして毎朝配信。講演・講座は年間400件以上。著書31冊『世界の一流は「休日」に何をしているのか』など。 |

| 椎野 磨美(しいの・まみ)氏 株式会社KAKEAI チーフエバンジェリスト。 新卒でNEC入社。組織開発・人材育成業務に約21年間従事。1992年「ワーケーション&ブレジャー」、1995年「ハイブリッドキャリア」を開始。「新しい働き方」の実践者として、「時代の25年先を歩くヒト」と評される。会社員としては、日本マイクロソフトを経て、日本ビジネスシステムズにて社員が働きやすい環境づくりを推進、「2017年働き方改革成功企業ランキング」初登場22位の原動力となる。その後、環のCHO(チーフハピネスオフィサー)を経て、2023年5月より現職。「もとめられていること」=「やりたいこと」=「できること」で、個人の幸せと組織の成長を実現する、ワークライフインテグレーター。 |

コクヨ株式会社で、サステナビリティ推進室 室長を務める井田氏は、東京と大阪の二拠点生活、さらに奈良・長野・徳島など多様な地域との関わりをもち、越境活動を体現されています。

長野県とは昔からゆかりがあるようで、父親が印刷会社で長野県のとある造り酒屋のお酒ラベルを担当していたことから、幼少期の頃はたびたび遊びに行っていたんだそう。

「20代の頃には、長野のとある場所で年間80日ほど滞在し、丸太小屋作りをしていました。その地域で仲良くなった方に『井田くんは移住するの?』と言われて。『特に移住は考えていないです』と返したら、そこから少し距離が遠くなってしまって。ただ、今は移住をする・しないの二択ではなく、二拠点や多拠点など、さまざまな選択肢が増えました。本当に良い時代になったなと感じますね」と当時を振り返りました。

パネリストの一人である越川氏は、NTTやマイクロソフトなどで勤務した経験をもち、2017年に株式会社クロスリバーを設立。同社は、メンバー全員が週休3日制、複業、リモートワークを実践しながら全国800社以上の働き方改革を支援しています。また、越川氏自身も東京や千葉、北海道、長野など複数拠点で活動中。

現在、日本は少子高齢化によって多くの組織が人手不足という課題を抱えています。しかし、リモートワークであれば、日本のみならず海外にいる優秀なメンバーを採用することができると話します。

「実際に当社のメンバーも、バンコク、パリ、シアトル、ニューヨーク、ケープタウンなど世界中に点在しています。時差を活用すれば、メンバーが週休3日であってもスムーズに業務を遂行していくこと可能です」と越川氏。

株式会社KAKEAI チーフエバンジェリストの椎野氏は、1992年とブレジャーやワーケーションという言葉がない時代から実践されていたそう。

「最初にブレジャーを体験したのが、NECの新卒1年目でしたね。北海道の出張中にスキーなどのアクティビティも楽しんでいました。当時はブレジャーの概念がなかったため、上司に恵まれていたなと思います」と語ります。

その後は、越境の必要性や重要性をテーマにクロストーク。「越境学習は、個人としても組織としても成長やイノベーションの起爆剤になる」というのは井田氏。

越川氏は、長時間労働を是正する働き方改革はひと段落して次のフェーズに突入したことについて言及。この先、企業が利益を増やしていくにはイノベーションが必要であるとコメントしました。

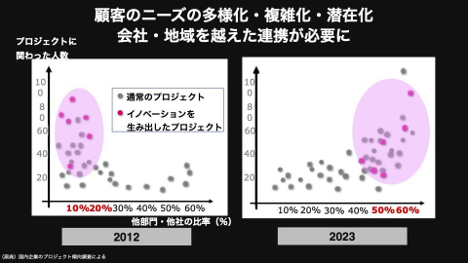

「2012年に全国118社を対象に、どのような要素があると会社でイノベーションが起こるのかという分析が実施されました。その調査によれば、1つの会社や部署においてプロジェクトに関わった人数が多いほど、イノベーションが起こっていました。しかし、2023年では地域間や会社間といった横の連携がより重要視されてきつつあります。まさに、“タテ”の越境から“ヨコ”の越境へと変化しています」と越川氏。

椎野氏は、「越境学習を取り入れることで、組織や個人の成長につながるだけでなく従業員幸福度も高くなる傾向にある」といいます。

また、「副業やワーケーションなどをするには、時間の捻出が欠かせません。我々が取り組んでいる時間管理の方法は、年度末にチームメンバー全員が翌年度の休暇スケジュールを立てること。こうすることで、越境学習のための余白が作れますし、バックアップ体制を考えることでメンバーの育成計画も立てやすくなります」と、実践的なポイントについても解説いただきました。

・・・

イベントレポート後編では、「ビジネス空間」「地方副業」「ウェルビーイング」といった異なるテーマをもとに行われた3つのブレイクアウトセッションについてレポートします。